老的内容

安筱鹏——两化融合管理体系体现了新工业革命的发展理念和方向

安筱鹏:信息化百人会执委、工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长

两化融合是工信部的立部之本,是全系统的共同责任和历史使命。两化融合管理体系贯标工作是推动两化融合工作的重中之重。这项工作2009年启动,到2014年以200家企业通过认定为标志,两化融合管理体系工作走过了1.0阶段、完成了从0到1的跨越,已进入到两化融合管理体系2.0的新阶段,核心任务是如何实现从1到1000到1万,使得两化融合管理体系成为引导企业主动应对互联网+、智能制造等新一轮产业变革的指南,成为企业一种自发的行为和战略选择。

两化融合管理体系工作已经取得了重要进展,其意义不在于一大批行业领军企业的深度参与,不在于一批企业通过了贯标认定。两化融合管理体系关注的不只是一个新技术、新产品、新装备的应用与推广问题,如企业上几套软件系统、用上了大数据云计算、换一些机器人、装上了一些数控机床;不只是一个流程优化、组织创新、业务转型问题;也不只是推动企业纵向集成、横向集成等问题。其意义在于在全球新一轮产业变革不断深化的背景下,我们探索出了一条具有中国特色的引领企业转型发展的新路。

2009年以来,全行业在提炼30多个工业行业、一万多家企业两化融合实践的基础上,把最初的一套管理理念凝聚成了行业发展的共识,把行业共识成功转化成了一套管理体系标准,把这套标准作为引领中国企业应对新一轮科技革命和产业变革的指南,引导企业发展战略的整体转型,解决企业信息化转型“怎么干”、“怎么干好”的问题。实践来看,两化融合管理体系推动企业信息化建设实现了四个转变,即:发展理念从技术导向向管理变革、组织优化、战略管控转变,发展目标从技术应用向能力提升转变,运行模式从传统的粗放模式向以数据驱动为核心的精细化模式转变,推进主体从信息化部门向全员参与转变,全面提升企业的核心竞争力。

当前,要把两化融合管理体系工作放到全球新一轮产业变革中来认识,放到《中国制造2025》战略中来落实,放到深化行政体制改革中来推进。正如今年4月27日全国两化融合贯标工作会议上苗圩部长所讲的,两化融合管理体系体现了全球新一轮产业变革的发展理念和趋势。认真研究德国工业4.0、美国工业互联网,以及两化融合管理体系,可以看出,很多发展的方向理念是一致的。两化融合管理体系体现全球新一轮产业变革的理念和变革的方向,可以简单概括为三个方面:集成是重点,数据是灵魂,能力是主线。

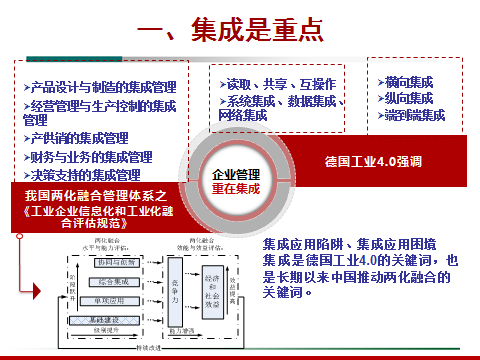

首先,集成是重点。早在五六年前两化融合管理体系启动阶段,组织开展两化融合水平评估的时候,我们就把集成作为企业信息化建设的重要内容,作为发展阶段的重要标志。我们当时就提出,企业开展两化融合难点在集成,重点在集成,突破点也在集成。当时,德国还没有提出工业4.0的概念。当前,集成应用是德国工业4.0的关键词,也是长期以来中国推动两化融合的关键词。《工业企业信息化和工业化融合评估规范》中的很多指标体现了集成的理念,如设计与制造的集成、经营管理与生产控制的集成、产供销的集成、财务与业务的集成、决策支持的集成,这些集成与德国工业4.0中的横向集成、纵向集成、端到端集成在理念上是完全一致的。

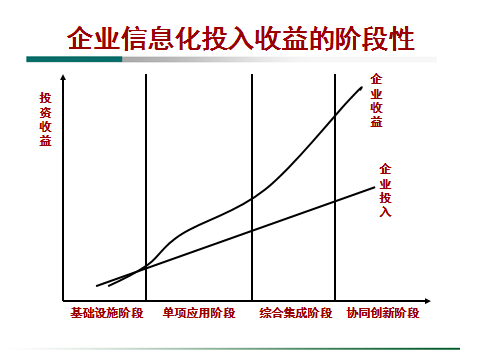

我们在对35个行业数万家企业两化融合发展水平评估的基础上,将企业信息化分为四个阶段:基础建设阶段、单项应用阶段、集成提升阶段、协同创新阶段,实现综合集成是企业两化融合发展阶段的重要标志。通过下表可以看出,我国大部分行业企业处于起步建设和单项覆盖阶段。处于集成提升阶段的企业占比较少,而且不同行业企业的集成水平也有差异,电力等行业集成提升阶段的企业占比较多,而采矿、纺织等行业处于集成提升阶段的企业占比较少。

企业两化融合评估有一个重要结论——企业信息化投入和收益具有阶段性,企业只有迈过集成提升阶段,或者进入集成提升阶段后,企业的效益才会呈现出指数增长态势,这也充分体现企业推进两化融合过程中集成是重点、集成是难点的判断。

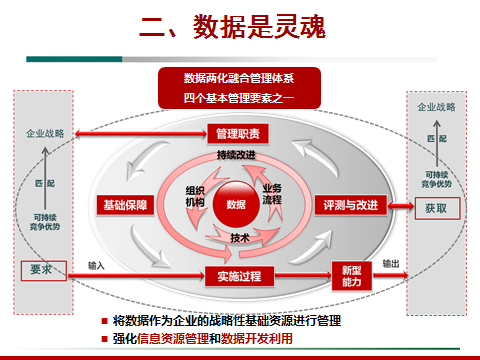

其次,数据是灵魂。在两化融合管理体系的总体架构图中,我们把数据放到了中心位置,我们强调数据是资产,数据是资源,数据作为一种新管理要素与传统技术、业务流程、组织架构相互影响、相互作用,支撑企业业务创新、管理创新和战略优化,数据是企业两化融合管理体系四个基本要素之一。数据的及时性、完整性、准确性,数据开发利用的深度和广度,数据流、物流、资金流的协同水平和集成能力,数据流动的自动化水平,乃至数据驱动型企业的形成,决定了企业未来核心竞争力的来源。两化融合管理体系的核心是数据,它强调数据和信息资源的开发管理应用及企业管理运营的核心地位和作用。

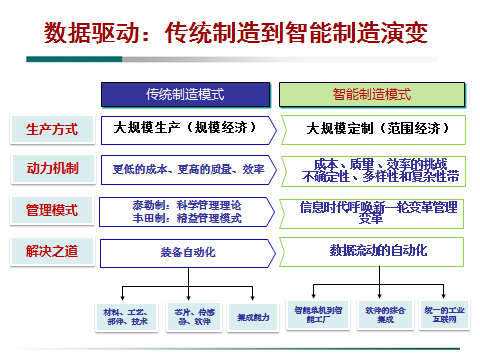

回顾200多年的制造业,工业的发展历史和新一轮技术变革带来的未来就业趋势,可以分为两个阶段:传统制造业模式和智能制造模式。从根本上来说,传统制造模式的生产方式是大规模生产,大规模生产能够解决工业生产过程中面临的三个基本问题:更低的成本、更好的质量和更高的效率。从企业管理的角度来看,人们基于对两百年来工业大规模生产的系统研究提出科学管理等新理论,并在指导工业发展的实践中不断完善。今天,当以满足客户消费为最终目标、从大规模生产转向大规模定制时,面临个性化定制的成本问题、质量问题和效率问题,面临工业研发、生产、供应链、服务不确定性、多样性和复杂性的时候,传统的管理理念和理论需要进一步完善,企业家呼唤信息时代新一轮的管理变革,这种变革的核心就是要实现数据的自动流动。从传统制造业角度看,生产装备的自动化解决是大规模生产的问题(成本、质量和效益),而数据流动的自动化解决的大规模定制的问题,只有数据的自动流动,形成智能数据,才能从根本上解决个性化定制所带来的成本、质量、效果等问题,解决生产的不确定性、多样性和复杂性问题。这也是数据驱动企业的关键所在。

如红领集团服装个性化定制,实现了数据的自动采集、自动传输、自动成形和自动执行,解决定制生产带来的不确定性、多样性和复杂性问题:正确的数据、正确的时间发送给正确的人和机器。在这一背景下,传统制造正从单机智能化到智能车间、智能工厂的转变,从生产自动化到数据流动的自动化转变,从机器设备对传统体力劳动者替代,到软化和数据集成对脑力劳动者的替代,这将是未来智能制造发展的方向。

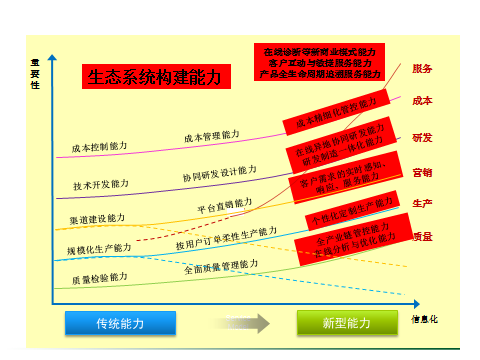

第三,能力是主线。培育新型能力是两化融合管理体系的主线,企业推进两化融合过程中技术、装备、系统、流程、管理、组织、商业模式、发展战略的创新、调整、优化,最终都要转化成企业的新型能力、转化成企业的竞争优势,转化成成本、质量、效益、服务以及市场占有率、客户满意度、劳动生产率等的提高。两化融合管理体系的核心就是要以能力打造为牵引,重构企业管理模式和商业模式。

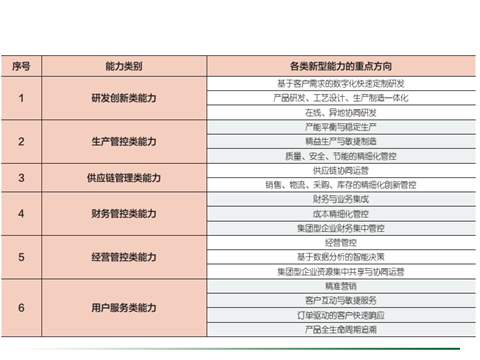

工信部对去年200家通过两化融合管理体系评定的企业进行了分析,对其提出的300项能力进行了分类加工和总结,最后归纳出了当前企业两化融合关心的六种能力:协同研发设计、大规模个性化定制生产管控、供应链协同管控、制造业服务化转型、网络化经营管控、财务管控互联网化等能力。每一类能力都可细分为若干子能力。

企业在实践中也体会到,无论是两化融合,还是工业4.0、智能制造,最终都需要把这些信息技术、设备、软件、管理以及企业的战略调整、业务优化等转化成企业的核心能力:从传统能力拓展到新型能力,如成本精细化管控能力、在线异地协同研发制造一体化能力、客户需求的实时感知响应和服务能力、个性化定制生产能力、全产业链产品质量在线分析与优化能力、产品全生命周期追溯服务能力、客户互动与敏捷服务能力等,对于行业领军企业而言,还要考虑如何打造产业生态系统的构建能力。这是企业两化融合的终极目标。

下一步,两化融合管理体系的试点示范、咨询队伍、认定队伍、自评估企业规模要进一步扩大,主要包括以下三个方面:一是扩大参与两化融合管理体系贯标企业规模,在未来三五年内扩展到1万家以上。二是扩大贯标咨询机构规模,今年争取扩展到300多家。三是扩大参加自诊断、自评估的企业规模,通过评估、诊断发现自己的问题,找到方向。通过扩大规模提高两化融合管理体系影响力,把两化融合管理体系贯标作为整个行业企业的自觉行动,从而最终提升企业自身的竞争力,提升整个行业的竞争力。