老的内容

段正澄院士:未来制造业是,你需要什么,我生产什么

中国工程院院士,华中科技大学机械科学与工程学院教授、博士生导师,广东院士联谊会会员,制造装备数字化国家工程研究中心首席科学家段正澄日前在一次《中国制造2025与智能制造》的专题报告中发表了讲话。

“我国的制造业规模连续五年居世界第一,但仍‘大而不强’。”谈及国内制造业发展现状,段正澄一针见血。

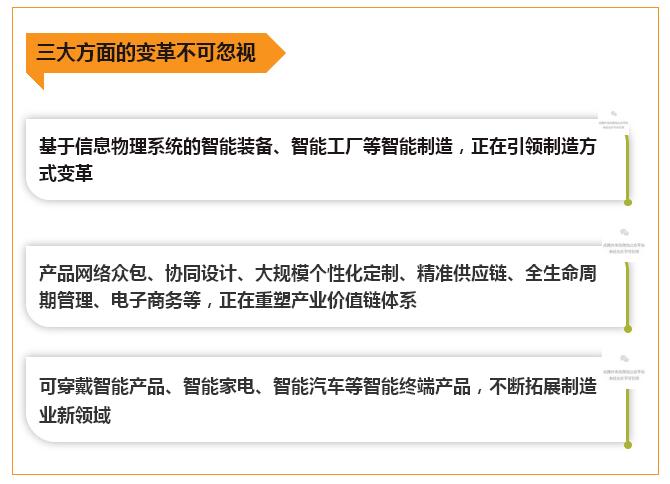

段正澄说,“不强”的具体表现为创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面仍低水平运转。相形之下,发达国家创新驱动有力,在推动移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新材料、新能源、增材制造(3D打印)等领域不断取得新突破。与此同时,三大方面的变革不可忽视——

“综上,我们国家的制造业水平与发达国家仍存在较大差距。”段正澄说,这是必须认清的现实。

当互联网时代席卷全球,段正澄说,包括互联网、信息等技术的发展,中国制造业迎来加快发展的机遇,对制造业泉州而言同样如此。

“因应新形势,‘中国制造2025’正是国家力争‘三步走’实现制造强国战略部署中的第一步。”段正澄指出,按照这一部署,到2025年,我国基本实现网络技术和信息技术与制造技术的深度融合。这其中的关键,就是制造技术要实现数字化、信息化、网络化和智能化,实现高层次的技术升级和转型。

最终,通过实施“中国制造2025”,国内制造业将出现四大转变:

段正澄特别还提到,眼下,制造业发展阶段已从数字化、网络化逐渐发展进入智能化。所以,正如“中国制造2025”所定位,智能制造将是中国制造未来的主攻方向。通过智能制造,能源和原材料的利用率提升,污染排放水平降低,产品质量提高,更重要的是个性化定制的生产能力也将大幅提升。

在段正澄看来,从大批量生产,到大批量定制化生产的里程碑式变革,正是未来整个制造业系统将迎来的根本性变革。“未来的制造业,不是我生产什么,你购买什么,而是你需要什么,我生产什么。”段正澄说,这简短话语表达的题中之意,就是德国正在大力推进的工业4.0。

智能制造的领域,与发达国家相比国内当然也相对滞后,但段正澄在报告中举例说,尽管如此,大可不必妄自菲薄。经过国内部分科研课题组与相关工厂、科研院所共同研发,包括大型螺旋桨加工切削力自适应控制、精度闭环控制的数控曲轴高速磨床、激光切割焦点位置自适应控制等在内,一系列“泛”智能化功能数控装备的技术水平已走在世界前列。